當前位置:首頁 > 米兰app下载苹果手机版安装 > INI2021氨/氮通量相關(guan) 研究論文回顧

本月初的第八屆國際氮倡議會(hui) 議(INI2021)雲(yun) 集了世界各地的科學家,一同針對認為(wei) 活性氮過量排放的問題提供治理意見。其中,由於(yu) 氮肥是糧食生產(chan) 的重要資源,農(nong) 業(ye) 活動是目前活性氮治理的重點目標之一。

針對這一議題,米兰app下载苹果手机安装獲邀分享了我司激光氣體(ti) 分析技術於(yu) 農(nong) 業(ye) 渦動相關(guan) 氨通量測量的應用,同時我司研發人員積極參與(yu) 了INI2021多個(ge) 分會(hui) 場講座,今天小編節選了一些國外的學術成果與(yu) 大家分享!

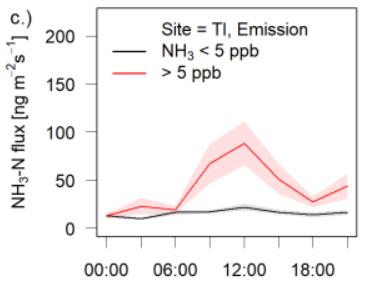

德國Thünen氣候智能型農(nong) 業(ye) 研究所牽頭開展了兩(liang) 項發表於(yu) INI20021的通量測量工作。《Temporal dynamics of reactive nitrogen fluxes over different ecosystems》研究工作隸屬於(yu) NITROSPHERE 和FORESTFLUX項目,目的是介個(ge) 渦動協方差方法測試新的濃度測量技術,並研究日尺度和季節尺度上的氨、氮通量動態。論文描述了對氨和活性氮總體(ti) (ΣNr)在不同生態係統中的通量觀測。基於(yu) 量子級聯激光器(QCL)的氨氣米兰app下载苹果手机版官网提供了高頻的氨濃度數據,ΣNr數據則來自化學熒光法(chemiluminescence)。值得一提的是,實驗結果中耕地施肥後的氨及氮通量呈現強烈的日變化,並在中午達到峰值,與(yu) 我司基於(yu) HT8700的農(nong) 田氨通量測量結果一致。

圖一 耕地施肥後的氨通量呈現明顯的日變化,並在中午達到峰值 | 來源:Brümmer et al. 2021

另一項研究《Validation of nitrogen dry deposition modelling above forest using high-frequency flux measurements》同樣基於(yu) 化學熒光法獲得森林的ΣNr通量數據。氮沉降的準確建模對於(yu) 識別氮超標和定義(yi) 環境保護指南中的臨(lin) 界值至關(guan) 重要,然而由於(yu) 過去可用於(yu) 模型開發和驗證的活性氮長期通量測量的可靠數據十分有限,當今通用的幾種模型仍然存在不確定性。此項研究工作用於(yu) 驗證現有的氮沉降通量模型例如DEPAC (DEPosition of Acidifying Compounds) 和LOTOS-EUROS (LOng Term Ozone Simulation–EURopean Operational Smog),並提出了可能需要的修正建議。

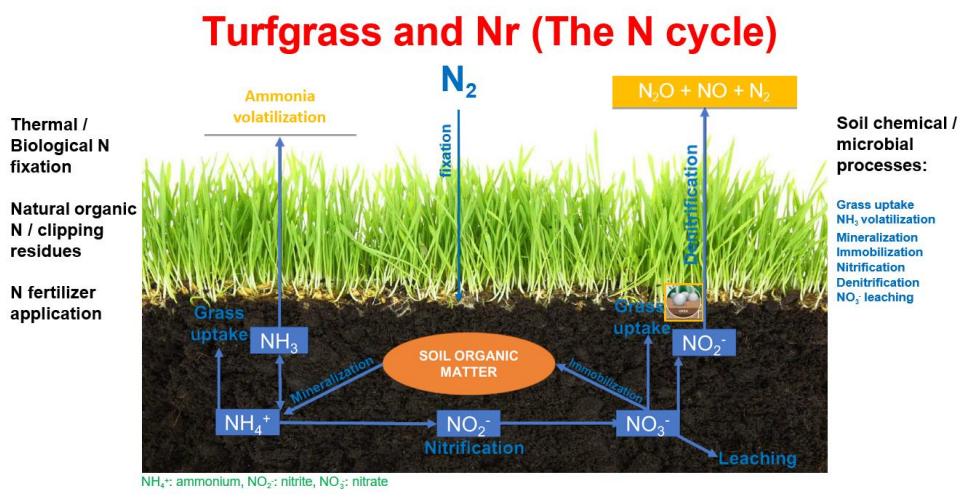

北卡羅萊納州立大學的Prof. V. P. Aneja團隊也發表了兩(liang) 篇研究成果。其中之一為(wei) 與(yu) 美國環保署的合作項目,旨在為(wei) 現代社會(hui) 中占地廣大的人工草坪,提供活性氮治理的科學依據。研究人員用箱法對三種活性氮NH3、NO和N2O在高羊茅表麵上進行通量測量,實驗時間涵蓋四季,同時測量草坪使用不同量的氮肥後的活性氮通量,獲得了活性氮對於(yu) 施氮肥、土壤溫度和水分變化的反應,顯示出不同的排放變化趨勢。小編在此解釋一下,此項研究中使用的箱法是和渦動相關(guan) 法並列為(wei) 適合用於(yu) 通量測量的方法,由於(yu) 人工草坪難以滿足渦動相關(guan) 法的下墊麵要求,並且草坪實驗地點處於(yu) 交通便利的地方,即使箱法需要耗費較大的人力維護,卻能很好地滿足實驗需求。

圖二 隨著人工草坪的廣泛使用,所施用的氮肥造成的效應值得關(guan) 注 | 來源:Nahas et al. 2021

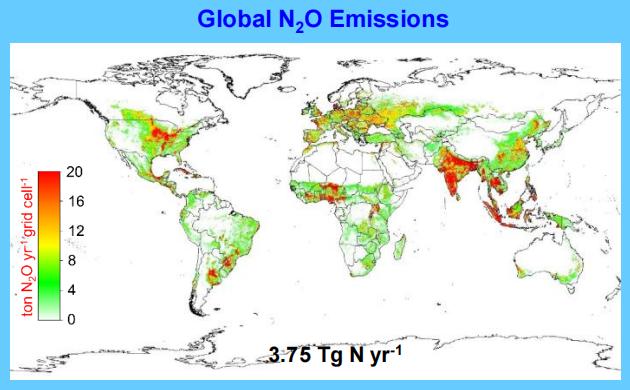

Prof. Aneja團隊的另一項工作《Characterization of Atmospheric Reactive Nitrogen Emissions from Global Agricultural Soils》則是利用來自世界各地觀測網路的活性氮排放數據,建立模型對全球的活性氮排放量做宏觀的測算。團隊認為(wei) ,科學家們(men) 可以利用這個(ge) 模型,對未來大範圍內(nei) 的活性氮排放有更多的預測及理解。

圖三 北卡州立大學利用統計模型測算全球一年期間的N2O排放 | 來源:Aneja et al. 2021

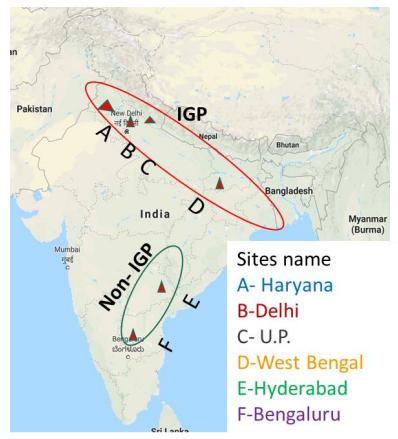

南亞(ya) 作為(wei) 人口密集的區域,是目前很大的活性氮排放熱點,受到科學家們(men) 的高度關(guan) 注。來自加州大學伯克利分校的學者Dr. Saumya Singh在《Variability of atmospheric ammonia and its sources over Indian region》報告中,針對印度的大氣氨濃度數據給出了觀察與(yu) 評論。然而,小編發現目前印度的氨濃度數據主要來自於(yu) 使用化學熒光法的空氣質量監測網絡和衛星遙測,使用化學熒光法需將氨先轉化為(wei) 一氧化氮再進行分析,較低的測量效率使得其沒有辦法做到實時監控。因此目前我們(men) 可以看到的數據都是時間或空間上較為(wei) 宏觀的觀測結果。

圖四 南亞(ya) 的恒河平原(Indo-Gangetic Plains, IGP)是科學家關(guan) 注的氮排放熱點區域 | 來源:Singh 2021

總結來說,小編在INI2021看到了特別是德國所在的歐盟對於(yu) 活性氮治理的決(jue) 心。科學家們(men) 已經在部署先進的測量設備在森林或農(nong) 田做長期的通量觀測,基於(yu) 激光光譜分析技術的儀(yi) 器以其低功耗、快速響應、高準確度等優(you) 勢,成為(wei) 研究項目中氨通量測量的得力工具。即便是對於(yu) 以模型測算為(wei) 主的研究項目,也需要更多優(you) 質的通量或濃度數據作為(wei) 建模參考。科學家們(men) 認為(wei) ,活性氮作為(wei) 聯合國可持續發展目標(Sustainable Development Goals)側(ce) 重解決(jue) 的問題之一,未來需要構建類似ICOS(Integrated Carbon Observation System 綜合碳觀測係統)的活性氮觀測網絡,人類才能真正係統地麵對並逐步解決(jue) 氮問題。

參考文獻:

1. “Temporal dynamics of reactive nitrogen fluxes over different ecosystems”, C. Brümmer et al., INI2021.

2. “Validation of nitrogen dry deposition modelling above forest using high-frequency flux measurements”, P. Wintjen et al., INI2021.

3. “Characterization of reactive nitrogen emissions from turfgrass”, A. Nahas et al., INI2021.

4. “Characterization of atmospheric reactive nitrogen emissions from global agricultural soils”, V. P. Aneja et al., INI2021.

5. “Variability of atmospheric ammonia and its sources over Indian region”, S. Singh, INI2021.